O que são os ciclos de Milankovitch e como afetam o clima da Terra

Em 1920 um cientista chamado Milutin Milankovitch formulou hipóteses de que variações na órbita da Terra podiam resultar em variações cíclicas da energia solar que atingia o planeta, e isso influenciaria os padrões climáticos da Terra.

Desde então evidências têm corroborado com a hipótese de Milankovitch. Tais evidências são observadas estudando rochas e gases presos em bolhas de ar sob o gelo. Uma das mais recentes foi a confirmação da existência de um ciclo de 405.000 anos que, nesse caso, é causado por interações gravitacionais da Terra com Júpiter e Vênus.

As variações do ciclo de Milankovitch

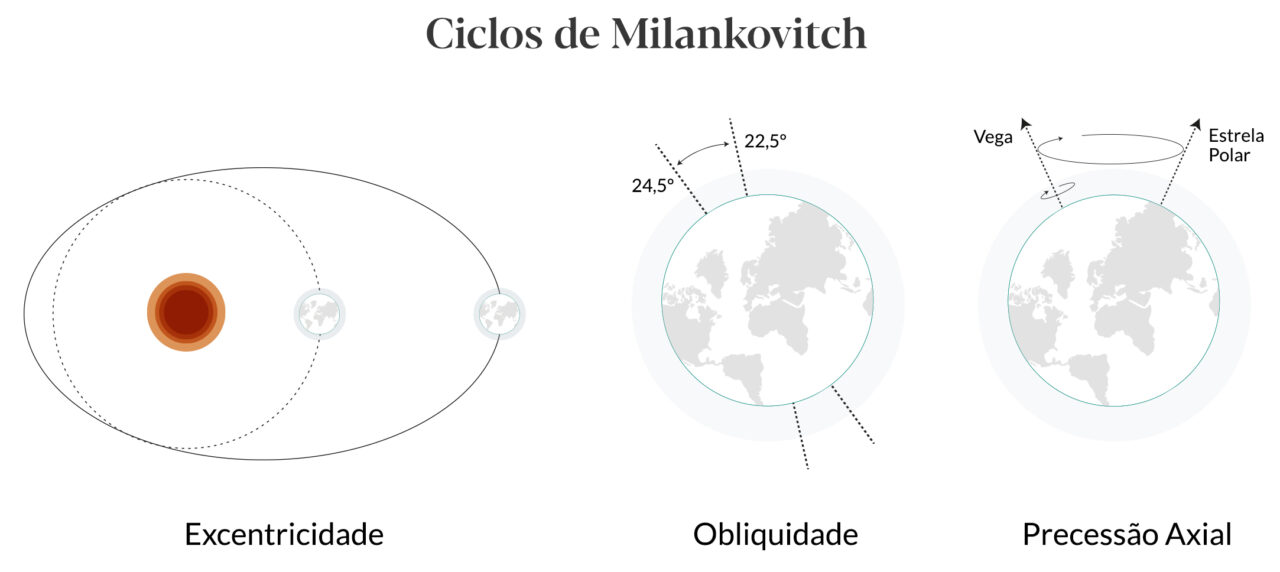

- Excentricidade: É a variação da órbita da Terra com o Sol. Ela pode variar em uma órbita mais elíptica (oval) ou menos elíptica. A excentricidade da Terra tem um período de cerca de 100 mil anos.

- Obliquidade: É o movimento de inclinação do eixo de rotação em relação ao Sol. Sendo mais claro, imagine um sino de uma igreja. Quando esse sino esta parado ele está na vertical, quando o balançamos ele se inclina de um lado para o outro. Com o efeito de Obliquidade da terra o mesmo acontece. entretanto a variação dessa inclinação no planeta é entre 22,5° e 24,5º e acontece a cada 41 mil anos.

- Precessão: A precessão também é uma variação dos ciclos. Enquanto na rotação a Terra gira no próprio eixo e na translação ela gira em torno de sua estrela, na precessão ela faz um giro no eixo de forma inclinada, é como se misturássemos o efeito de obliquidade com a rotação da terra. Esse movimento leva cerca de 25 mil anos.

Mudanças Climáticas

Os ciclos acima são conhecidos por causar variações na insolação, ou seja, por afetar o nível de radiação recebido do Sol.

A diferença da energia que o planeta recebe pode causar eras com climas mais intensos ou mais amenos. Além da insolação, as variações das orbitas também alteram a distribuição da radiação no globo.

Se, por exemplo, pensarmos em um modelo onde os ciclos combinam em seus extremos – a Terra longe do sol, o ângulo do eixo no máximo de 24,5° – teríamos estações de inverno extremamente frias e verões muito quentes.

Quando se compara variações orbitais dos ciclos com as antigas eras glaciais e interglaciais, é possível ver uma relação entre os dois fatores.

E o aquecimento global?

É comum observar a negação do aquecimento global antropogênico (causado por humanos) com o argumento de que na Terra é normal haverem eras quentes e frias. Entretanto, uma das características do método científico é eliminar variáveis.

Os ciclos de Milankovitch são conhecidos há pelo menos 100 anos, e quando a comunidade científica afirma que as mudanças atuais são causadas por nós, podemos ter certeza que a possibilidade de ser apenas um ciclo já foi uma variável descartada.

Atualmente as mudanças têm ocorrido em um período extremamente curto, ainda mais quando comparamos com os ciclos naturais da Terra que duram milhares de anos.

Evidências geológicas confirmam a existência do ciclo de Milankovitch de 405.000 anos

por Viviane Callier

sexta-feira, 11 de maio de 2018

Amostras de rocha extraídas da Formação Triássica Chinle no Parque Nacional da Floresta Petrificada no Arizona foram datadas e correlacionadas com rochas triássicas da Bacia de Newark para determinar as idades e o tempo dos ciclos climáticos registrados nas rochas. A nova pesquisa confirma a existência de um ciclo previsto de Milankovitch de 405.000 anos governado por Júpiter e Vênus. Crédito: Kevin Krajick/Lamont-Doherty Earth Observatory

O registro rochoso da Terra preserva evidências de numerosos processos naturais, desde evolução e extinção até catástrofes e mudanças climáticas, e às vezes até configurações planetárias.

Em um novo estudo, uma sequência bem preservada de sedimentos do lago Triássico com evidências de padrões cíclicos de mudança climática na Bacia de Newark confirma a existência de um ciclo de Milankovitch - uma mudança periódica na forma da órbita da Terra causada, neste caso, Interações gravitacionais da Terra com Júpiter e Vênus. A descoberta pode ser usada para datar com precisão outros eventos no registro geológico e informar modelos climáticos e astronômicos.

Os geólogos sugeriram anteriormente que os padrões encontrados na Bacia de Newark, uma antiga bacia de fenda que cobre o norte de Nova Jersey, sudeste da Pensilvânia e sul de Nova York, poderiam refletir os efeitos climáticos de um ciclo Milankovitch previsto de 405.000 anos, mas os sedimentos da Bacia de Newark não puderam ser datado com precisão suficiente para confirmar o link.

Outros ciclos de Milankovitch - um ciclo de 23.000 anos relacionado à oscilação do eixo da Terra, um ciclo de 41.000 anos relacionado à inclinação do eixo e um ciclo de 100.000 anos relacionado à excentricidade orbital - estão relativamente bem estabelecidos com base em dados glaciológicos e sedimentares. registros. Esses ciclos astronômicos influenciam a quantidade de energia solar que o planeta recebe e, assim, alteram o clima, por exemplo, produzindo períodos úmidos e secos, que deixam sua marca no registro rochoso.

Nas rochas do Parque Nacional da Floresta Petrificada do Arizona, os cientistas identificaram sinais de um hipotético ciclo de Milankovitch, uma variação regular na órbita da Terra, que parece ter influenciado o clima do planeta desde o período Triássico. Crédito: Kevin Krajick/Lamont-Doherty Earth Observatory

No estudo, publicado na revista Proceedings of the National Academy of Sciences, o geólogo Dennis Kent , do Observatório da Terra Lamont-Doherty da Universidade de Columbia e da Universidade Rutgers, e colegas atribuíram datas ao registro rochoso da Bacia de Newark, correlacionando-o com rochas extraídas da Formação Chinle do Triássico Superior. no Parque Nacional da Floresta Petrificada no Arizona. A datação com chumbo de urânio de zircões encontrados em camadas de cinzas vulcânicas produziu idades precisas para as rochas do Arizona, que a equipe então correlacionou com as rochas da Bacia de Newark, combinando o padrão das inversões do campo magnético da Terra registradas em ambos os lugares. A chave é que “o núcleo de Newark tem os ciclos [climáticos]. O núcleo do Arizona tem as datas”, diz Kent.

Os pesquisadores descobriram que as datas dos ciclos climáticos registrados no registro rochoso da Bacia de Newark correspondem ao ciclo de 405.000 anos previsto pelos modelos astronômicos, fornecendo a primeira evidência empírica da existência e estabilidade do ciclo nos últimos 215 milhões de anos.

“Esta é a primeira vez que podemos realmente confirmar a descrição teórica do ciclo de 405.000 anos”, diz a geóloga Linda Hinnov , da George Mason University, que não participou do estudo. “Os astrônomos nos deram este modelo, mas nunca fomos capazes de estabelecer se ele é realmente preciso até agora.”

No entanto, uma preocupação levantada por Spencer Lucas , curador de paleontologia do Museu de História Natural e Ciência do Novo México, é que enquanto o registro de Newark foi depositado em um lago antigo, a sequência do Arizona foi depositada por um rio, o que torna mais provável ter lacunas na história do campo magnético que ele registra. “Se você deseja um registro completo da polaridade magnética, precisa ter uma pilha completa de sedimentos. Se você não tiver isso, não terá um registro completo”, diz Lucas.

Essas lacunas são esperadas e são pequenas em comparação com o período total de tempo registrado na seção, o que sugere que o padrão geral das inversões do campo magnético ainda pode ter sido registrado com precisão, diz o coautor Paul Olsen, paleontólogo . no Observatório da Terra Lamont-Doherty da Universidade de Columbia. Além disso, as lacunas não afetam a precisão da datação do zircão, acrescenta.

A confirmação da existência do ciclo astronômico constante e regular que opera da mesma maneira há mais de 200 milhões de anos fornece aos astrônomos que reconstroem a história do sistema solar um marcador previsível, muito parecido com a batida de um metrônomo, para calibrar seus modelos .

Os modelos astronômicos atuais aplicam as leis da dinâmica newtoniana e da relatividade geral para reconstruir as configurações passadas do sistema solar, mas as previsões dos modelos falham após cerca de 50 milhões de anos. Isso porque é difícil prever o movimento de mais de dois corpos em movimento no espaço durante períodos de tempo muito longos. Os astrônomos estão limitados a calcular as posições dos planetas de forma incremental e, a cada incremento, os erros se acumulam.

“Além disso, a física do sistema solar é caótica”, diz Olsen, o que significa que os modelos astronômicos modernos são altamente sensíveis às condições iniciais e, portanto, a imagem das posições planetárias centenas de milhões de anos atrás pode variar amplamente, dependendo das condições iniciais. suposições e condições de entrada para um modelo.

No entanto, como os astrônomos conhecem a configuração da Terra, Vênus e Júpiter quando o ciclo de 405.000 anos está em seu mínimo e máximo, e porque esses eventos são evidentes no registro da rocha e agora foram bem datados, os astrônomos têm dados mais sólidos sobre que basear as estimativas de configurações planetárias que remontam a mais de 200 milhões de anos.

A descoberta representa um pivô em uma hipótese que Olsen e seus colegas vêm desenvolvendo há décadas, chamada de “Geological Orrery”, em homenagem aos modelos mecânicos do sistema solar do século XVIII. Ele sustenta que a mudança climática registrada no registro geológico poderia ser usada para inferir as posições anteriores e o movimento dos planetas no sistema solar que remontam a centenas de milhões de anos.

Olsen sugere que um exame cuidadoso do registro geológico pode ajudar a refinar e apontar lacunas nos modelos astronômicos. O registro geológico “é um novo mundo de dados empíricos que permite testes da teoria do sistema solar em larga escala”, diz ele.