Photo Adapted from: Tetra Images/Alamy

Before ancient DNA exposed the sexual proclivities of Neanderthals or the ancestry of the first Americans, there was the quagga.

An equine oddity with the head of a zebra and the rump of a donkey, the last quagga (Equus quagga quagga) died in 1883. A century later, researchers published1

around 200 nucleotides sequenced from a 140-year-old piece of quagga

muscle. Those scraps of DNA — the first genetic secrets pulled from a

long-dead organism — revealed that the quagga was distinct from the

mountain zebra (Equus zebra).

More

significantly, the research showed that from then on, examining fossils

would no longer be the only way to probe extinct life. “If the long-term

survival of DNA proves to be a general phenomenon,” geneticists Russell

Higuchi and Allan Wilson of the University of California, Berkeley, and

their colleagues noted in their quagga paper

1, “several fields including palaeontology, evolutionary biology, archaeology and forensic science may benefit.”

At

first, progress was fitful. Concerns over the authenticity of

ancient-DNA research fuelled schisms in the field and deep scepticism

outside it. But this has faded, thanks to laboratory rigour that borders

on paranoia and sequencing techniques that help researchers to identify

and exclude contaminating modern DNA.

These

advances have fostered an ancient-genomics boom. In the past year,

researchers have unveiled the two oldest genomes on record: those of a

horse that had been buried in Canadian permafrost for around 700,000

years2, and of a roughly 400,000-year-old human relative from a Spanish cavern3. A Neanderthal sequence every bit as complete and accurate as a contemporary human genome has been released4, as has the genome of a Siberian child connecting Native Americans to Europeans5.

Enabling

this rush are technological improvements in isolating, sequencing and

interpreting the time-ravaged DNA strands in ancient remains such as

bones, teeth and hair. Pioneers are obtaining DNA from ever older and

more degraded remains, and gleaning insight about long-dead humans and

other creatures. And now ancient DNA is set to move from the clean-rooms

of specialists to the labs of archaeologists, population geneticists

and others. Thirty years after the quagga led the way,

Nature looks to the field's future.

A million-year-old genome

Ludovic

Orlando, an evolutionary biologist at the University of Copenhagen, had

low expectations when he started sequencing DNA from a

560,000-to-780,000-year-old horse leg bone. His colleague, Eske

Willerslev, had discovered the bone buried in the permafrost of the

Canadian Yukon in 2003. Then he had chucked it into a freezer, waiting

for technological improvements that would allow the bone's degraded DNA

to be read. (Freezers in ancient-DNA labs brim with such 'wait and see'

samples.)

On a Sunday evening in 2010,

Willerslev called Orlando to say that the time had come. Orlando was

unconvinced: “I started the project with the firm intention of proving

that it was not possible,” he says.

Sequencing

ancient DNA is a battle against time. After an organism dies, the long

strands of its DNA fissure into ever shorter pieces, helped along by

DNA-munching enzymes. Low temperatures slow this process, but eventually

the strands become so short that they contain little information.

To

read the horse's genome, Orlando needed to shepherd useful DNA

fragments through the harsh enzymatic treatments used to extract them

and ready them for sequencing. Orlando and his team found that the

preparation lost vast quantities of fragments. But with a few tweaks to

the experimental protocol, such as reducing the extraction temperature,

the researchers captured ten times more scraps of DNA than before — and

produced a draft of the oldest genome on record

2.

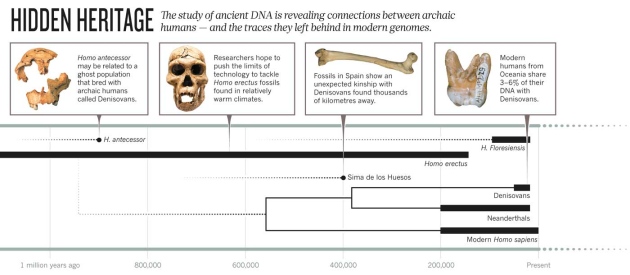

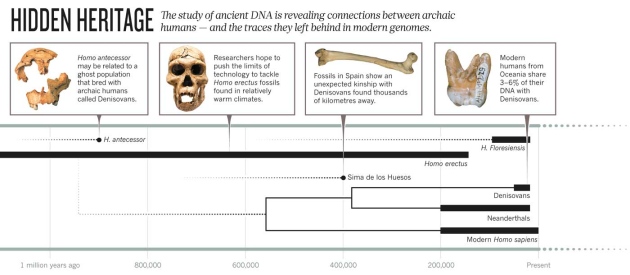

Photos (L–R): Javier Trueba/MSF/SPL; Markus Schieder/Alamy; Ref. 3; D. Reich et al. Nature 468, 1053–1060 (2010)

Using a similar approach, Svante Pääbo, a

geneticist at the Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology in

Leipzig, Germany, and his team turned their attention to

400,000-year-old remains from the Sima de los Huesos cavern in northern

Spain, which may have been a burial pit for recent relatives of modern

humans called hominins (see

'Hidden heritage').

In the pit, the bones remained at stable, low temperatures, slowing the

breakdown of DNA. “If you could have told the hominins where to leave

their bones, you may have chosen that site,” says Matthias Meyer, a

molecular biologist at Pääbo's institute who is leading the efforts.

Last December, the team reported

3

roughly 16,300 letters of a Sima de los Huesos individual's

mitochondrial genome — the DNA from power-generating structures in its

cells. The sequence revealed an unexpected relationship between the Sima

de los Huesos remains and the Denisovans, an archaic group of humans

that Pääbo's team had discovered in Russia's Altai Mountains thousands

of kilometres away. Meyer and his colleagues hope to improve their

methods enough to obtain some or all of the Sima de los Huesos

individual's nuclear genome, the DNA from the nuclei of its cells. “It

must be possible,” says Meyer. “I won't rest until this has been done.”

It

is now a matter of when, not if, someone will produce a genome from an

Arctic animal buried in permafrost for longer than 1 million years, says

Meyer. But he and Pääbo want to push the limits of ancient DNA in

hominin specimens from warmer locales, such as fossils of

Homo erectus,

the common ancestor of humans and Neanderthals, found in Asia. And

Orlando says that researchers may have luck using new extraction

techniques on previously vexing remains such as Egyptian mummies or

Homo floresiensis,

a small hominin at least 18,000 years old that was found in a cave on

the Indonesian island of Flores. “It opens a great number of places

where there are lots of important stories going on, such as the Middle

East or the tropics,” he says.

Ghosts in the code

A

few years ago, David Reich discovered a ghost. Reich, a population

geneticist at Harvard Medical School in Boston, Massachusetts, and his

team were reconstructing the history of Europe using genomes from modern

people, when they found a connection between northern Europeans and

Native Americans. They proposed that a now-extinct population in

northern Eurasia had interbred with both the ancestors of Europeans and a

Siberian group that later migrated to the Americas

6.

Reich calls such groups ghost populations, because they are identified

by the echoes that they leave in genomes — not by bones or ancient DNA.

Ghost

populations are the product of statistical models, and as such should

be handled with care when genetic data from fossils are lacking, says

Carlos Bustamante, a population geneticist at Stanford University in

California. “When are we reifying something that's a statistical

artefact, versus when are we understanding something that's a true

biological event?”

Sometimes these statistical spectres get a body. Last year, Willerslev's team reported

5

the genome from 24,000-year-old remains dubbed the Mal'ta boy. The

results showed that the boy, who had been found in central Siberia, came

from a population related to both modern Native Americans and modern

Europeans, matching Reich's prediction (see

Nature http://doi.org/r2b; 2013). “It's a spectacular find,” he says.

Ghost

populations also lurk in ancient DNA. While analysing high-quality

genomes of a Neanderthal and a Denisovan, a team led by Reich and

Montgomery Slatkin at the University of California, Berkeley, noticed a

peculiar pattern: present-day sub-Saharan Africans are more closely

related to Neanderthals than they are to Denisovans

4.

But evidence from other ancient genomes suggested that the two archaic

groups were equally related to present-day Africans. After weighing the

possibilities, the scientists realized that they might have uncovered

another ghost population.

The puzzle could be

solved, they theorized, if Denisovans had interbred with a species that

had left Africa perhaps more than 1 million years ago and branched off

from the common ancestor of humans, Neanderthals and Denisovans.

Subsequent Denisovans would have inherited DNA sequences that

present-day Africans lack, explaining why Neanderthals seem to be closer

kin to Africans.

Reich's team is analysing

genetic signatures in humans with Denisovan DNA to establish when the

Denisovans mated with this mystery population — information that could

narrow the range of fossils to which it might belong. Genomes studied by

Pääbo's lab, principally the Sima de los Huesos remains, may also

reveal clues.

Reich is not the only one

conjuring ghosts. Chris Stringer, a palaeoanthropologist at the Natural

History Museum in London, has proposed that the 900,000-year-old hominin

Homo antecessor, known from fossils found near Sima de los

Huesos, could be part of the ghost population. If it had interbred with

an ancestor of the Denisovans and the Sima de los Huesos hominins, it

could explain the relationship between the two groups of remains.

Testing that hypothesis would require the elusive Sima de los Huesos

nuclear DNA. But Reich is optimistic that Pääbo and his team will pull

it off. “They've done miracles before in that lab and they may succeed

again.”

The Neanderthal within

“We

don't need bones necessarily to find ancient DNA,” says Josh Akey, a

population geneticist at the University of Washington in Seattle. “We

can find the remnants of ancient DNA floating around in contemporary

populations.”

If early human populations bred

with Neanderthals and Denisovans, their descendants should carry short

segments of archaic-human DNA. Researchers such as Akey are beginning to

catalogue these segments to learn about the biology of archaic humans.

Unlike the hunt for ghost populations, which relies on statistical

population models, this approach allows researchers to identify specific

regions of the genome acquired by interbreeding.

“With tools that make sequencing ancient DNA cheaper and easier, the field is becoming more egalitarian.”

In January, independent teams led by Akey

7 and Reich

8

pieced together a substantial portion — about 20% and 40% respectively —

of the Neanderthal genome from bits lurking in the genomes of hundreds

of living humans. Their research indicated that some Europeans and

Asians had gained genes involved in skin and hair from Neanderthals,

possibly helping their ancestors to adapt to cold climates by providing

thicker skin, more hair and fewer pores (see

Nature http://doi.org/rz9;

2014). But giant swathes of the modern genomes were devoid of

Neanderthal ancestry, hinting that many Neanderthal genes might have

been harmful in modern humans. Akey's team identified

7 one such region around the gene

FOXP2,

which is involved in speech and language. “It's extremely compelling

evidence that there were fitness costs to interbreeding,” he says.

These

discoveries are only the beginning. The Akey and Reich teams found that

the genomes of east Asians possess, on average, slightly more

Neanderthal DNA than do people of European ancestry. Akey sees this as

possible evidence that Neanderthals interbred with ancient humans on at

least two separate occasions: once with the ancestors of all Eurasians,

and later with a population ancestral only to east Asians. And Akey

believes that humans are likely to bear genetic scraps from other

extinct species, including some that interbred with the ancestors of

humans in sub-Saharan Africa.

Ancient DNA for the masses

For

much of the past 30 years, the sensitivity of the polymerase chain

reaction (PCR), the method used to amplify ancient DNA, made it prone to

contamination. The field's leaders often greeted the work of outsiders

with suspicion, earning some of them the title 'the PCR police'. And in

recent years, palaeogenomics has been the domain of specialist labs such

as Pääbo's, with the expertise and money to obtain and screen hundreds

of fossils to find the few that yield enough DNA to sequence an entire

genome.

That is set to change. New procedures

mean that researchers can now reliably obtain DNA from all but the most

degraded samples, and then sequence only the portions of a genome that

they are interested in. “I'm still surprised that there are so few labs

in the world that do this,” says Johannes Krause, a palaeogeneticist at

the University of Tübingen, Germany, who led much of the Denisovan work

while in Pääbo's lab. “It's not rocket science.”

Gradually,

new researchers are entering the field. “If I can break in, then anyone

can,” jokes Bustamante. His research originally focused on ancestry in

current human populations. Then, a few years ago, he got a phone call

about a mummy.

An international team had

sequenced the genome of Ötzi, a 5,300-year-old frozen corpse found in

the Tyrolean Alps of Italy in 1991. The researchers wondered if

Bustamante could help them to make sense of the ice-man's ancestry.

Together, they showed that Ötzi was more closely related to humans who

now live in Sardinia and Corsica than those in central Europe, evidence

that the population of Europe when he was alive looked very different to

how it does today9.

Bustamante

has since plunged into the world of ancient DNA. His team is sequencing

samples that chart the arrival of farming in Bulgaria, the

transatlantic slave trade in the Americas and dog domestication. The

group is developing tools to make sequencing ancient DNA cheaper and

easier. “We want to democratize the field,” says Bustamante.

Reich,

too, sees ancient DNA becoming more egalitarian. His lab's growing

interest in areas of human history such as the advent of agriculture or

the history of the Indian subcontinent has led it to analyse — often in

bulk — remains less rarefied than the scarce Neanderthal samples that

first lured him to the field.

Last year, Reich was part of a team that reported

10

an analysis of mitochondrial DNA from 364 European samples between

5,500 and 1,550 years old, to identify major population shifts in

Neolithic Europe. Ancient genomics is also set to solve long-standing

questions about when and where humans domesticated animals such as dogs,

cattle and chickens. A 2013 study

11

of 18 mitochondrial genomes from ancient dogs and wolves, for instance,

suggested that European hunter-gatherers domesticated wolves from a

population that is now extinct.

Researchers

are also returning to the questions that launched the field 30 years

ago. Around the time that Orlando's team began sequencing the

700,000-year-old horse, it also turned its attention to a much younger

sample — from the quagga.

The effort to

sequence the full quagga genome is part of large project to understand

the evolutionary relationship between living and extinct horses, zebras

and donkeys, and to identify the genetic basis for certain traits. “I

was thinking it would be cool to do the oldest, but also the first —

where ancient DNA started,” says Orlando. “It shows the progress the

field has made.”